„Das Verschwinden des Josef Mengele“: Wenn gutes Schauspiel Ekel hervorruft

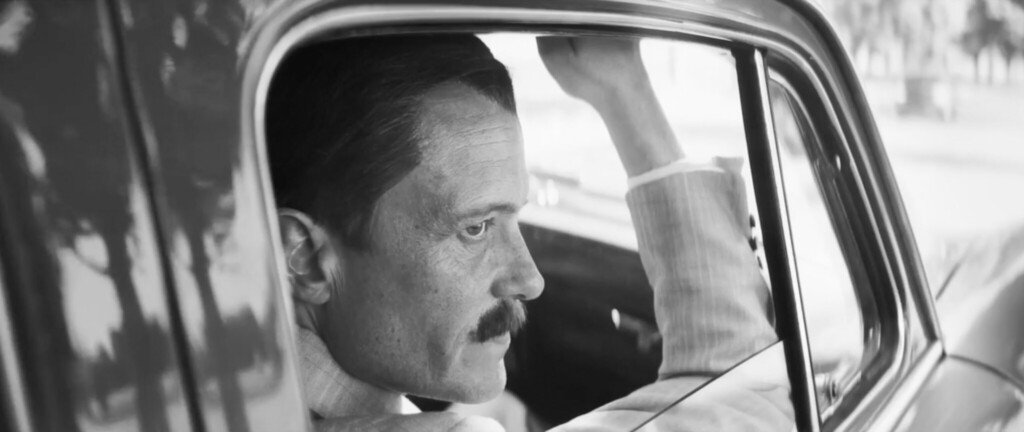

Schauspielerisch ekelhaft gut: Ohne Rücksicht auf sich selber spielt August Diehl den Massenmörder im Kinofilm „Das Verschwinden des Josef Mengele“, während dessen Zeit in Südamerika, wo Mengele mit Untersützung durch Familie und Altnazis über Jahrzehnte leben konnte.

August Diehl hat schon viele Rollen gespielt, bei denen man sagte: Das macht so nur Diehl. Wie er aber in Kirill Serebrennikovs Film „Das Verschwinden des Josef Mengele“ den „Todesengel“ spielt – so nannten Inhaftierte den SS-Lagerarzt von Auschwitz: das ist absolut erschreckend. Und so ist auch der Film, der jetzt in den Kinos startet.

August Diehl („Der Meister und Margarita“, hier im Interview mit kulturnews) zeigt die verdruckst-aggressive Verbohrtheit Mengeles, seine Enttäuschung über den Zusammenbruch des Nationalsozialismus und über die Notwendigkeit seines Untertauchens in einer Art Versteinerung der ganzen Person: Emotional ein Eisblock, ideologisch überzeugt von seinen Taten bis in den Tod und seinen Rassismus weiter auslebend, wo ihm das möglich ist. Regisseur Kirill Serebrennikov („Petrov’s Flu“), der den gleichnamigen Roman des Franzosen Olivier Guez verfilmte, zeigt Mengele vor allem von schräg hinten oder von der Seite, einen Augenkontakt meidet die Kamera oft, wie auch Mengele selbst fast nie den Augenkontakt mit anderen Menschen sucht, Mengele aus Verbitterung, die Kamera, weil sie sich mit diesem Monster nicht gemein machen möchte.

Besonders unerträglich beim Zuschauen: Serebrennikov zeigt Mengele nach dem Krieg durchweg in düsterem Schwarzweiß, während die Rückblenden in die Zeit des Nationalsozialismus in Farbe gefilmt sind – es sind die Zeiten, an die Mengele sich gerne erinnert, die Zeiten, in denen er an der Rampe von Auschwitz Selktionen vornehmen und Menschen direkt in den Tod schicken konnte, während andere zu ihm auf Station kamen für medizinische Experimente. Doch nicht nur der Arzt Mengele wird in diesen Rückblenden in Farbe gezeigt, auch in der Freizeit beim vergnüglichen Picknick zeigt ihn Regisseur Serebrennikov bestens gelaunt. Dass August Diehl seiner Figur ausschließlich in diesen vergangenen Momenten ein Lächeln ins Gesicht zaubert, ist der Gipfel der Zumutung in den Rückblenden. Nach dem Zusammenbruch des Nationalsozialismus und Jahre nach seinem Untertauchen in Bayern befindet er sich auf der Flucht durch Südamerika ohne jede Reue und verbittert, aber mit treuer Unterstützung durch viele gleichgesinnte Nazis. Mengeles Rassismus, sein Antisemitismus und seine Misogynie brechen im Umgang mit anderen Menschen immer wieder hervor, Mengeles Verbitterung wird immer größer – auf der Flucht und beim Aufbau einer neuen Existenz, zuerst in Argentinien, dann auf der Flucht vor dem israelischen Geheimdienst Mossad in Paraquay und schließlich ziemlich verarmt in Brasilien.

Die einzige und späte Konfrontation Mengeles mit den eigenen Verbrechen erfolgt mit dem Besuch des Sohnes Rolf in Brasilien Anfang in den 1970ern. Die Konfrontation scheitert, denn danach hat der Sohne eine Kurzhaarfrisur, während sich Josef Mengele als ideologisch gefestigter Altnazi inszenieren konnte. Kirill Serebrennikov und der erschreckend gut spielende August Diehl kennen kein Mitleid mit uns in diesen mehr als zwei Stunden Film, der jeden Menschen mit politischem Verstand, intakter Moral und einem Koordinatensystem der Menschlichkeit durch die Hölle schickt. „Das Verschwinden des Josef Mengele“ ist eine absolut notwendige Zumutung für die Zuschauenden. Und genau deshalb ist der Film so wichtig.

August Diehl, ganz professionell im Frühjahr im Interview mit kulturnews: „Vor allem fand ich die Zusammenarbeit mit Kirill Serebrennikov beim Dreh des Films so gut, dass ich jetzt mit ihm weiter arbeite und ein Theaterstück mache, was mir großen Spaß bereitet. Kirill ist jemand, der sehr stark an seinen Leuten – da bin ich nicht der einzige – hängt und es ganz schön findet, längere Zeit mit jemandem zusammenzuarbeiten.“ Bei diesem Theaterstück, das im Sommer in Salzburg gespielt wurde, handelte es sich um „Der Schneesturm“ von Wladimir Sorokin („Manaraga“, „Telluria“), der wie auch Kirill Serebrennikov seit Russlands Krieg gegen die Ukraine ebenfalls nicht mehr in seinem Heimatland lebt.