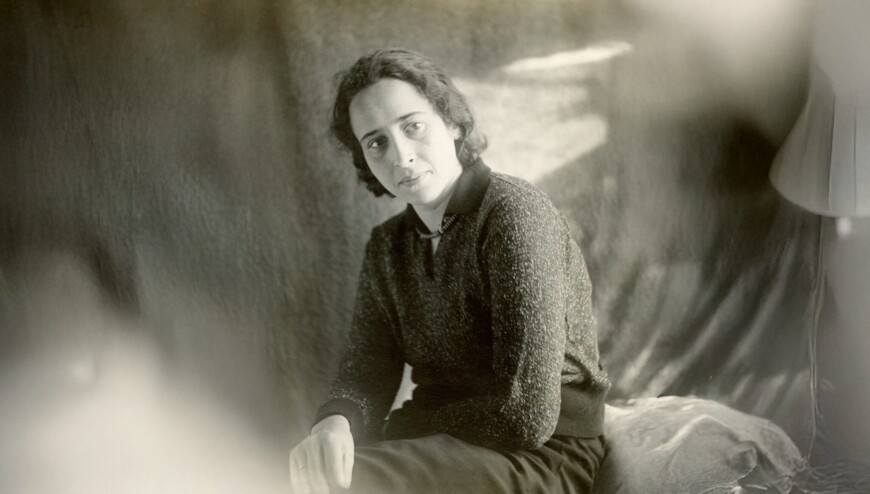

„Hannah Arendt – Denken ist gefährlich“: Dokument einer wehrhaften Jüdin

Der Dokumentarfilm „Hannah Arendt – Denken ist gefährlich“ ist historisch und zugleich zeitgemäß. Der Film über die Frau, die nicht Philosophin sein wollte, kommt jetzt in die die Kinos.

Der Dokumentarfilm von Chana Gazit und Maia E. Harris rückt die politische Denkerin Hannah Arendt in den Mittelpunkt, was „Hannah Arendt – Denken ist gefährlich“ neben dem biografischen Schwerpunkt des Films auch für die Gegenwart anschlussfähig macht. Der Film läuft in den Kinos.

Die 1906 geborene und in Königsberg aufgewachsene Jüdin lernte schon im Elternhaus mit Kant das Denken und von der Mutter, dass sie sich als Jüdin wehren müsse, wenn sie antisemitisch angegriffen werde. Von Königsberg mit der Mutter nach Berlin geflohen, studierte Arendt ab 1924 zunächst in Marburg Philosophie, Theologie und Griechisch, ehe sie 1933 aufgrund ihrer vorübergehenden Verhaftung durch die Gestapo endgültig politisiert wurde. Während der Philosoph Martin Heidegger, ihr Professor und zeitweiliger Geliebter, später der NSDAP beitrat, vertrat Arendt schon früh die Auffassung, dass man den Nationalsozialismus aktiv bekämpfen müsse. Im Pariser Exil organisierte sie für kurze Zeit die Verschiffung jüdischer Kinder nach Palästina, später ging sie ins US-Exil. Der Film, dessen Rahmen das berühmte Interview mit Günther Gaus von 1964 (in voller Länge auf YouTube) bildet, hakt einzelne Episoden der politischen Theoretikerin etwas schnell ab, geht aber doch auf die Unerbittlichkeit von Arendts Denken ein, das durchaus immer wieder zu Kontroversen führte. Ihre massive Kritik der Judenräte in den Konzentrationslagern wird ebenso verhandelt wie ihre Berichterstattung vom Eichmann-Prozess in Israel, die in dem Buch „Eichmann in Jerusalem“ mündete. Ihre Einschätzung, dass dem Bösen im Nationalsozialismus, das in der Shoah mündete, nichts Dämonisches innewohnt, sondern durch und durch Bürokratie und damit banal gewesen sei, stieß auf massive Kritik. Arendt wurde unter anderem Empathielosigkeit vorgeworfen, wogegen Sie sich aber nie wehrte, denn, so Arendt, das sei ein Angriff gegen ihre Person und kein Argument. Über diesen Abschnitt in Arendts Leben hat Margarethe von Trotta ihren Spielfilm „Hannah Arendt“ gedreht, der 2013 in die Kinos kam. Bei aller Lückenhaftigkeit des Films „Hannah Arendt – Denken ist gefährlich“: Diese Radikalität in Arendts Denken zeigt er genauestens auf – bis hin zur Analyse der US-Gesellschaft auf dem Weg in den Totalitarismus der McCarthy-Ära sowie der Erosion der Demokratie während Richard Nixons Präsidentschaft Anfang der 1970er Jahre; eine Analyse, die absolut auch auf die heutige Zeit angewendet werden kann.