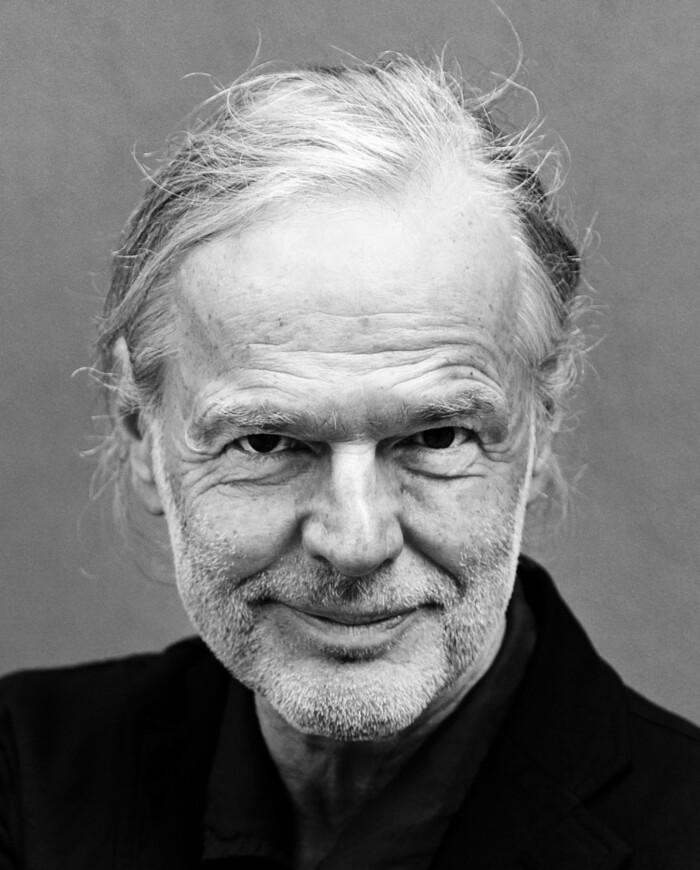

Wolf Haas: „Was der Gott der Avantgarde verboten hat“

In Wolf Haas’ neuem Roman „Wackelkontakt“ stecken zwei weitere Romane, in denen je ein Held den Roman über den anderen Helden liest. Kompliziert? Nein, aber kurios. kulturnews hat mit Wolf Haas besprochen, was das mit Alkohol und Zahnpasta zu tun hat.

Herr Haas, bei der Vorbereitung des Interviews hatte ich ein Problem: Wo beginnen? Schließlich hat „Wackelkontakt“ gleich zwei Eröffnungen. Hatten Sie ähnliche Probleme bei der Gestaltung des zeitlichen Ablaufs im Roman?

Wolf Haas: Eigentlich hat es ganz einfach angefangen. Ich wollte schauen, was passiert, wenn in einem Roman die Romanfigur nach einem Buch greift und zu lesen beginnt. Und ich muss als Romanleser mit der Romanfigur mitlesen und komm nicht mehr aus diesem Scheißbuch raus, obwohl ich mich doch für die Figur interessieren würde, die das Buch in der Hand hält. Das war der Anfang, und dann ist es rundgegangen.

Ein Moebiusband ist eine Fläche mit nur einer Kante – kaum vorstellbar. Wo ist – so gesehen – die fehlende Kante Ihres Romans „Wackelkontakt“?

Haas: Ich versteh das zwar nicht, aber es klingt richtig gut. In so einer Situation kann ein Autor zum Glück immer sagen: Das überlasse ich meinen Lesern.

Trotzdem: Ich nehme an, dass Sie in der Schule zum ersten Mal mit einem Moebiusband konfrontiert wurden. Wissen Sie noch, ob Sie damals schon davon fasziniert waren?

Haas: Nein, ich war als Kind relativ sachlich und hab mich erst später zurückentwickelt.

Wie kamen Sie schließlich auf die Idee, einen Roman nach diesem Muster zu schreiben?

Haas: Als Romanleser kommt mir die Handlung per se oft nicht so prickelnd vor – man denkt sich auf der ersten Seite: jetzt gibt’s sieben Möglichkeiten, wie das weitergeht, und eine davon wird’s schon sein. Das zieht mich nicht so richtig rein. Wenn ich aber gleich auf eine schiefe Ebene gerate, lasse ich mich leichter einwickeln.

„Wackelkontakt“ liest sich über sein Personal praktisch selbst: Ein Wiener Trauerredner mit Namen Escher lässt einen Elektriker kommen und tötet diesen aus Versehen, weil er zu sehr in ein Buch über einen Kronzeugen gegen die Mafia vertieft ist. Dieser Kronzeuge lernt Deutsch vor allem mit einem Roman über einen Wiener Trauerredner. Beim wievielten Bier entwickelt man einen solchen Plot?

Haas: Das erinnert mich an die schöne Flaubert-Zeile: Es ist nicht der Trinker, der die Trinklieder schreibt, aber auch nicht der Abstinenzler. Tatsächlich hab ich aber noch nie eine Zeile unter Alkoholeinfluss geschrieben. Dafür bin ich zu spießig und hab Angst, dass ich dann nicht mehr ohne Alkohol schreiben könnte. Aber es freut mich, wenn das Buch für Sie etwas illuminiert klingt. Ich trinke eher nachher was. Zur Beruhigung.

Ist Ihnen bei der Entwicklung eines Romans der Plot an sich wichtiger oder seine trickreiche literarische Aufbereitung?

Haas: Diese Frage höre ich oft, weil ich unter Verdacht stehe, dass mir die Form wichtiger ist als der Inhalt. Tatsächlich ist aber beides gleich wichtig. So wie bei der Batterie nicht der Plus- oder der Minuspol wichtiger ist. Sie sehen, ich bin Elektriker.

Die Frage, was zuerst da war – die Henne oder das Ei – , meint man schnell beantwortet zu haben. Doch fast am Ende des Romans wird man mit seinem letzten Twist eines Besseren belehrt. Was war denn nun zuerst da?

Wolf Haas: Zuerst war die Idee mit dem gelesenen Buch. Also eine Entführung meines Lesers oder meiner Leserin in das falsche Buch. Allerdings hatte ich die beiden Anfänge der Bücher schon früher mal geschrieben, kurze Szenen. Also war der Anfang doch nicht der Anfang. Vor dem Anfang war noch ein Anfang.

Escher bekommt zum 19. Geburtstag ein Puzzle geschenkt, auf dem die sich selbst zeichnenden Hände des niederländischen Künstlers M. C. Escher abgebildet sind. Es gibt immer wieder solche mehr oder weniger versteckten Hinweise auf das Konzept des Romans, die zunächst kaum auffallen. Der Roman wirkt nicht verkopft, obwohl die Gefahr da ist. Was tun Sie dafür?

Haas: Da bin ich froh. Das wäre mir höchst unangenehm, wenn es so wirken würde. Hauptsächlich geht es um die Geschichte, die ja eigentlich ziemlich spannend ist, finde ich. Sogar eine richtige Liebesgeschichte.

Glaubt man der Moebiustheorie, müsste das Ende wieder zum Anfang führen …

Haas: Ja, tatsächlich ähnelt die letzte Szene meines Buches ziemlich stark dem Anfang. Ich liebe die Struktur des Rondeaus.

Ihre Brenner-Krimis lasse ich jetzt mal außen vor. Ihr Roman „Das Wetter vor 15 Jahren“ aber besteht nur aus fiktiven Interviews mit dem Schriftsteller Wolf Haas, der angeblich den Roman „Das Wetter vor 15 Jahren“ geschrieben hat. In „Die Verteidigung der Missionarsstellung“ erweitern Sie die Fiktion auf andere Weise: Der Roman steckt im Roman, der Autor selbst ist sein Protagonist. Auf welche Metaromane müssen wir uns in den kommenden Jahren gefasst machen?

Haas: Diese drei gehören auch für mich zusammen. Nicht inhaltlich, aber formal. Ich sehe sie aber nicht als Metaromane. Zumindest klingt das ein bisschen abturnend für mich. Es sind drei Liebesromane, in denen alles mögliche passiert, was der Gott der Avantgarde verboten hat. Die Geschichten versuchen nur nicht, ihre Gemachtheit zu verbergen, wie das ein Hollywoodfilm machen würde, sondern aus dieser Mache auch noch ein bisschen Spaß und Beflügelung für die Geschichte zu gewinnen. So wie auch die Zahnpasta lustiger auf die Bürste springt, wenn man sie aus einer Tube drücken kann, als wenn man sie aus einer Dose tupfen müsste.

Wolf Haas geht auch auf Lesereise. Hier gibt es alle Termine der Lesereise zu „Wackelkontakt“