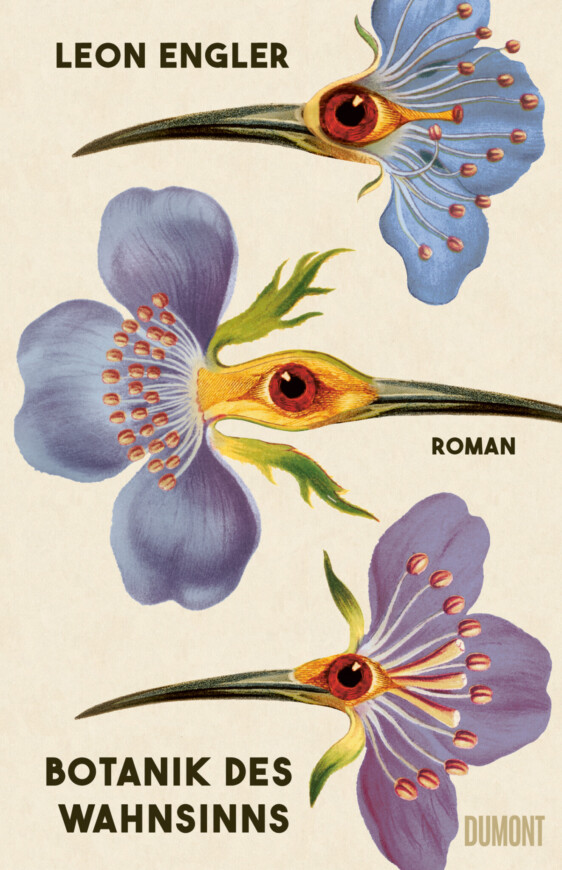

„Botanik des Wahnsinns“ von Leon Engler

Leon Engler sucht in seinem Debüt „Botanik des Wahnsinns“ nach dem Ausweg aus der Familienverrücktheit – und findet sich selbst: einen Pathetiker.

Wie geht man damit um, wenn ein Psychiatrieaufenthalt in der Familie zum guten Ton gehört? Wo endet das Schicksal und beginnen die Gene? Und ist es nicht ein Akt der Gnade, das Seil, an dem das Damoklesschwert hängt, selbst zu kappen, statt darauf zu warten, dass es reißt?

München, heute: Ein junger Mann ist erfüllt von der panischen Angst, verrückt zu werden. Kein Wunder, denn mit allen unmittelbaren Vorfahren war etwas falsch: Großmutter bipolar, Großvater schizophren, Mutter süchtig, Vater depressiv. Von der Biologie weiß er: Die Nachkommen von Meisen sind Meisen. Die Nachkommen von Kürbissen sind Kürbisse. Was bedeutet das dann für ihn, den Protagonisten? Er versucht es mit Flucht. In die Statistik, ins Ausland, in die Köpfe und Betten anderer Menschen. Er versucht es mit Angriff, wird Psychologe, arbeitet in der Psychiatrie. Ausgerechnet dort, wo er nie hinwollte, sieht er die Geschichte seiner Familie in einem neuen Licht.

„Dieses Buch ist unwiderstehlich“, sagt Siri Hustvedt über Leon Englers „Botanik des Wahnsinns“ – und das verwundert in zweierlei Hinsicht. Zum einen klingt das Placet der amerikanischen Schriftstellerin umso deutlicher nach pressestrategischem Zirkelschluss, je öfter der Protagonist Zitate von ihr zur Zusammenfassung der eigenen Situation heranzieht. Zum anderen hat der Roman – ab von den regelmäßig aufblitzenden Humorperlen; Engler kann subtil und pointiert, wenn er nur will – durchaus etwas Widerstehliches: seinen Protagonisten. Denn der ist kein Sympath.

Nicht in dem Sinne, dass er sich wiederholt besonders schlecht entscheidet; auch nicht, weil er über die Maßen gehässig, nachtragend oder gewaltvoll wäre. Im Gegenteil: In der Zeitgemäßheit der Figur liegt ihre Reizlosigkeit. Einem so hochgebildeten, beziehungsunfähigen Salon-Introspekteur dabei zuzusehen, wie er transgenerationelles Leid ausbuddelt, nur um alle paar Spatenstiche rhetorische Fragen über die Conditio humana in den (nimmt man an) gräulichen Himmel zu hauchen, hat sich irgendwie überlebt.

Und so endet die „Botanik des Wahnsinns“ auf einen notwendigen, wenngleich kursorischen Dreiklang der Erkenntnis: Ein Mensch ist stets mehr als die Summe seiner Krankheiten; Zuhören ist oft wichtiger als Diagnostizieren; und „normale“ Menschen gibt es einfach nicht.