„Cassandra“: Smart Home des Todes

Wer die neue Netflix-Serie „Cassandra“ zu Ende schauen will, muss vieles ertragen, Lavinia Wilson gleich dopppelt: Als Mensch und als Roboter. Die Horrorserie des Regisseurs Benjamin Gutsche überzeugt nur auf Ebene 2 – in der Vergangenheit.

Eine Familie in der Jetztzeit zieht auf dem Land in eine Villa, die in den 1960ern erbaut wurde und noch immer das wohl älteste Smart-Home-Gebäude der Welt ist: Die Horrorserie „Cassandra“ mit einer doppelten Lavinia Wilson läuft jetzt auf Netflix.

Dass die Serie „Cassandra“ aus verschiedenen Gründen eigentlich nicht funktionieren kann, ist so sehr eine Tatsache, wie die Befürchtung durchaus berechtigt ist, wonach der Horror-Sechsteiler beim internationalen Publikum ankommen wird: Zu sehr wurde es nicht nur von Netflix in der Vergangenheit auf schräge Plots in den Bereichen Horror und Fantasy eingenordet. Was läuft also falsch in „Cassandra“

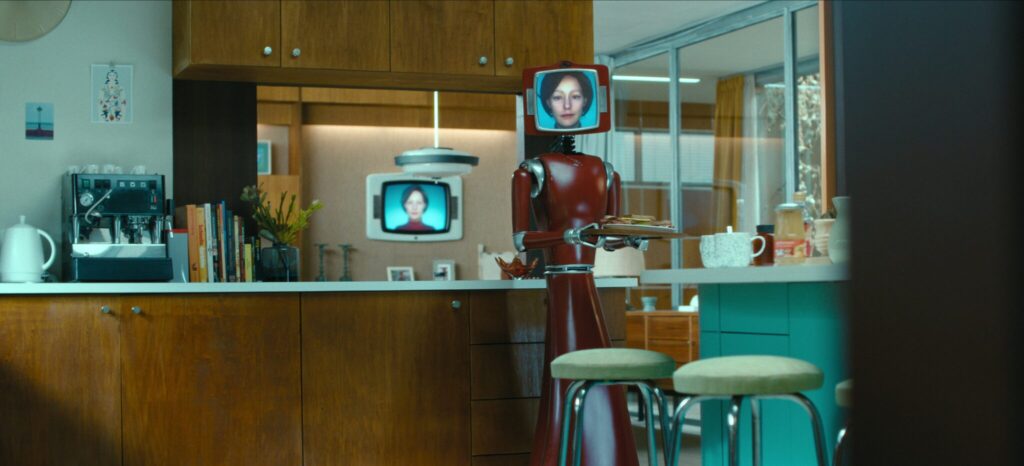

Zunächst: Eine vierköpfige Familie kauft zieht in ein Haus auf dem Land, und niemand scheint es vorher gründlich angeschaut und die Bildschirme in jedem Zimmer entdeckt zu haben, geschweige denn den Keller mit einem riesigen Serverraum. Wohlgemerkt: Das Haus wurde in den 1960ern gebaut, die Technik ist aus den frühen 70ern. Ich meine jetzt nicht den Backofen, der ist auch aus den 1960ern und hat von Anfang an einen Wackelkontakt, nein: Gemeint ist die Smart-Home-Technik. Die fährt sofort nach dem Umlegen eines Schalters hoch, auf allen Bildschirmen erscheint ein Frauengesicht, ebenso auf dem Bildschirm eines fahrenden Roboters: Lavinia Wilson („Deutschland 89“, „Der Pfau“) ist Cassandra. Schon nach wenigen Minuten ist klar: Cassandra ist eine Intrigantin. Sie kann alle im Hause in jedem Zimmer überwachen, doch weder die Samira (Mina Tander, „Unterleuten“) noch David (Michael Klammer, „Das Lehrerzimmer“), und schon gar nicht ihr Sohn Fynn (Joshua Kantara) werden wach und denken die Worte, die heutzutage niemand vergisst: Privatsphäre und Datenschutz. Bedenkenlos lassen sie – nachdem sie erst mal hochgefahren ist –, die Anlage laufen, lassen zu, dass die kleine Tochter Juno (Mary Tölle) von Cassandra gegen den Rest der Familie ausgespielt wird. Und dann kommt der Frontalangriff auf Samira, denn Cassandra sieht sich als legitime Mutter dieser Familie und als Davids Ehefrau. Dabei fährt der Roboter unbeholfen durch die Räume und soll doch gefährlich sein.

Cassandra: Aus der Übermutter wird die Mutter des Horrors

Dass es in der Serie durchaus auch anders zugehen kann, zeigt die Handlung auf der zweiten Zeitebene: Zwischen den späten 1960ern und den frühen 70ern hat hier eine Famlie gelebt, und Horst, der Familienvater, ist für die ganze Technik verantwortlich. Gespielt wird Horst von Franz Hartwig („Wild Republic“), den man vor allem aus der ersten Staffel der hervorragenden österreichischen Serie „Der Pass“ als Bösewicht in Erinnerung hat. Jetzt soll er einen Mann mit allen chauvinistischn Wassern eines Kellerbarbesetzers spielen, der lieber Überstunden in der Firma macht und die Jugendfreundin seiner Frau vögelt, als abends nach Hause zu kommen. Die Betrogene ist keine andere als Cassandra. Lavinia Wilson spielt diese mit aller Härte ihren Part als Ehefrau und Mutter durchzieht in einer Zeit, die zwar schon Befreiung atmet, aber in ihren bürgerlichen Bastionen dennoch die alte frauenfeindliche Rollenzuweisung in der Familie propagiert. Cassandra lebt diese Rolle in all ihrer Unerbittlichkeit bis in den Tod – und darüber hinaus als intrigante KI im Smart Home, die lediglich über Jahrzehnte stillgelegt war und jetzt wieder ihr Unwesen treibt. Die „moderne“ Familie der Jetztzeit hat Cassandras böser, gewaltgesättigter Intriganz voller antiquierter Rollenbilder kaum etwas entgegenzusetzen. Das soll den Thrill er Serie ausmachen, ist in seiner Unglaubwürdigkeit aber ihr ganz großer Fehler, ganz zu schweigen von einer rhetorisch perfekten KI auf Basis des menschlichen Bewusstseins, wie es sie noch nicht einmal heute gibt, die es aber bereits 1972 gegeben haben soll.