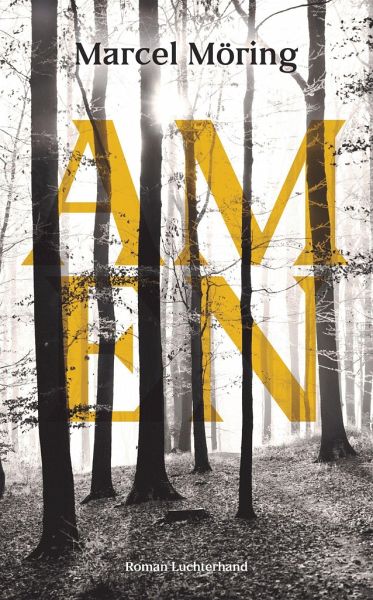

„Amen“ von Marcel Möring: Liebe wohnt hier nicht mehr

Der Ich-Erzähler aus „Amen“ von Marcel Möring kann nur an seine Ex-Frau denken – und trotzdem folgen wir ihm gerne.

Was haben Liebe und die RAF miteinander zu tun? Eigentlich nichts. Doch für Samuel Hagenau ist das Gegenteil wahr: Als er im Wald ein verlassenes Auto entdeckt, unter dem eine Leiche liegt, die sich später als toter Ex-Terrorist herausstellt, erinnert ihn das vor allem an seine Frau Joyce. So wie alles andere auch, denn Joyce hat ihn erst vor kurzem verlassen. „Amen“ von Marcel Möring spielt sich vor allem in Samuels Kopf ab, in dem alle Wege auf ein Ziel hinführen: Sein Job als Archäologe, ein traumatisches Erlebnis in der Kindheit, die deutschen Verbrechen im Zweiten Weltkrieg, jetzt der ungelöste Kriminalfall, der vielleicht gar keiner ist – alles setzt der Ich-Erzähler mit Joyce in Verbindung.

Was leicht bemüht oder zäh hätte wirken können, liest sich in Mörings Händen erstaunlich fesselnd. Überzeugend fängt Marcel Möring in „Amen“ den Gemütszustand eines Mannes ein, der sich in einer so tiefen Krise befindet, dass sie ihn vollkommen beherrscht. Permanent kehren Samuels Gedanken zu Joyce zurück; er tritt aus sich heraus, um mit sich selbst in der zweiten Person zu diskutieren, macht Listen mit Fragen, auf die er keine Antwort hat, und spielt immer wieder dieselben Songfragmente ab. Solche Experimente geraten Möring jedoch nicht konstruiert, sondern ergeben sich aus dem Fluss der Handlung. Samuel ist dabei menschlich genug, dass wir ihm sein Selbstmitleid verzeihen können. Dass das Geheimnis um das Auto im Wald insgesamt nur zweitrangig ist, kristallisiert sich schon früh heraus – macht aber nichts. Denn „Amen“ schafft das Schwierige: denkbar nah an einer Person zu bleiben, ohne je klaustrophobisch zu werden.