Auf Gräbersuche

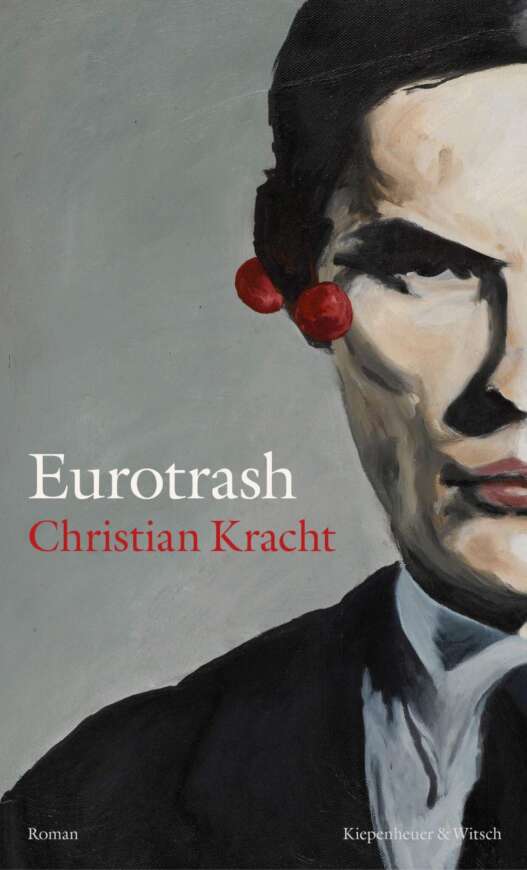

Mit „Eurotrash“ legt Christian Kracht die Fortsetzung von „Faserland“ vor: ein sehr lustiger und sehr ernster Roman, der weit mehr ist als ein Metaebenen-Spiel.

Eine Fortsetzung von „Faserland“ hatte Christian Kracht uns versprochen. Ein Buch, das an seinen allerersten Roman von 1995 anknüpft, vielleicht sogar das ambivalente Ende auflöst: Hat sich die namenlose Hauptfigur nun im Zürichsee ertränkt? Man sollte es mittlerweile besser wissen – so klare Antworten bekommt man von Kracht nicht. Schon im ersten Absatz wird klar, dass „Eurotrash“ nur dann an „Faserland“ anschließt, wenn man Figur und Autor gleichsetzt. Denn der Ich-Erzähler des neuen Romans ist nicht namenlos wie damals, er heißt Christian Kracht und hat 1995 einen Roman namens „Faserland“ veröffentlicht. Auch weitere biografische Eckdaten stimmen: vom Vater, ebenfalls Christian Kracht genannt, der für Axel Springer gearbeitet hat, über die Arbeit als Reisejournalist bis hin zum sexuellen Missbrauch als Kind, über die der Autor 2018 zum ersten Mal öffentlich gesprochen hat.

„Erzähl mir doch etwas.“

„Wahrheit oder Fiktion?“

„Das ist mir egal. Entscheide Du.“

Schon immer hat Kracht gern die Grenze zwischen Fakt und Fiktion verwischt, als Journalist für Tempo und den Spiegel hat ihn diese Vorliebe einst den Job gekostet. Was „Eurotrash“ so spannend macht: Gerade hier, wo er das postmoderne, ironische Spiel mit der Wahrheit auf die Spitze treibt, gibt er sich emotionale und politische Blößen, die man so von ihm nicht kennt. Denn zumindest Christian Kracht, dem Protagonisten, ist es bitterer Ernst: Er hadert mit allem, mit sich selbst, mit der Schweiz, vor allem aber mit seiner obszön reichen Familie. Sein verstorbener Vater war ein gefühlskalter Emporkömmling, sein Großvater mütterlicherseits ein Nazi.

Übrig ist heute nur noch die achtzigjährige Mutter, die sich von Wodka und Pillen ernährt und zwischen Wohnung und Psychiatrie hin- und herpendelt. Mit ihr bricht der Erzähler spontan zu einer Reise auf, um die Sünden seiner Familie zu tilgen – oder vielleicht nur ein bisschen besser zu verstehen. Mit einer Plastiktüte voll Schweizer Franken, die er und seine Mutter an zufällige Bekanntschaften verteilen wollen.

„Eurotrash“ von Christian Kracht ist Autofiktion im doppelten Sinne

„Eurotrash“ ist Autofiktion im doppelten Sinne, denn ein großer Teil der Handlung spielt sich in dem Taxi ab, mit dem die Krachts durch die Schweiz tingeln. Unterwegs geraten sie in Situationen, die dann doch wieder stark an „Faserland“ erinnern: eine Nacht bei einer Hippie-Kommune, die sich als Faschistenverein entpuppt, ein nostalgisches Forellenessen, die Suche nach dem Grab eines berühmten Autors – damals war es das von Mann in Zürich, heute ist es das von Borges in Genf. Die Markennamen hat Kracht reduziert, eine Barbourjacke trägt er auch nicht mehr, was seine Mutter bekümmert. Fremde verwechseln ihn mit Daniel Kehlmann.

Das alles ist ein großer Metaebenen-Spaß im Charlie-Kaufman-Stil, aber eben nicht nur. Die emotionale Verwahrlosung, die als Ästhetizismus getarnte Oberflächlichkeit, selbst die Politik kamen alle schon in „Faserland“ vor, waren aber gut genug versteckt, dass Kritiker*innen jahrelang diskutieren konnten, ob sie überhaupt da waren. In „Eurotrash“ reflektiert sie der Erzähler selbst, stellt Fragen mit einer Dringlichkeit, die uns zweifeln lässt: Müssen sie nicht auch die des Autors sein? Die komplexe Beziehung zwischen Mutter Kracht und Sohn erreicht ebenso eine emotionale Tiefe, die man irgendwann nicht mehr als Ironie akzeptieren will. Wahrheit oder Fiktion? Ist doch egal.

Und so zeigt sich am Schluss dieses sehr lustigen und sehr ernsten Romans, warum „Eurotrash“ eben keine Fortsetzung von „Faserland“ sein kann: Der Protagonist von „Faserland“ hätte nie ein Buch wie „Eurotrash“ schreiben können. Christian Kracht schon.